ことばの波止場

Vol. 10 (2021年9月発行)

特集 : 地域社会の言葉は何によって変化するか? 音声の個人内変化を推定するためのコーホート分析の有効性に関する実証研究

言葉は変化する

言葉はいつの時代においても変化します。日本全体としても、特定の地域社会としても変化します。

たとえば単語レベルで考えると、社会に新たな事物や概念が生じれば、それを表わす言葉も当然必要となり、追加という方向で言葉が変化します。昨年来の新型コロナウイルス禍で、「新型コロナウイルス」という言葉をはじめとし、関連する語がたくさん生まれました。もし新型コロナウイルス禍がなかったら日本語に追加されなかった語です。逆に、社会から事物や概念が消滅すれば、それを表わす言葉も不必要となり、消滅という方向で言葉が変化します。

このほか、よその言葉の影響を受けて変化が生じることもあります。方言の共通語化などはその典型的な例です。

言葉が自ら変化するわけではない

「言葉は変化する」と言いましたが、厳密に言えば言葉が自ら変化するわけではなく、これまでなかった言葉を使う人が現われたり、これまで使われていた言葉を使う人がいなくなったりするということです。言葉はそれを使う人間に支えられて存在するものであることを考えると、言葉の変化というのは、じつは言語使用者の変化ということと密接に関係しています。

この観点から、地域社会の言葉は何によって変化しているのかをさらに詳しく見ていきましょう。

地域社会の言葉を変化させるもの

地域社会は当然ながらその構成員により成り立っています。しかしその構成員はずっと固定しているわけではなく、時間の経過とともに入れ替えが生じ、100年も経てばほぼ全員が入れ替わります。転出・転入という形での構成員の入れ替えもあります。

ある言葉の使用にもし一貫した年齢差があるならば、それを使う高年層が構成員からいなくなり、逆にそれを使わない構成員が新たに加わると、その言葉がその地域社会で衰退する方向に変化することになります。

しかしこの考えは、個々の構成員の言葉は生涯変わらないということを暗黙のうちに前提としています。個人内での変化は本当にないのでしょうか。もしそれがあるとすれば、地域社会の変化は、構成員の入れ替えに加え、個人内変化も要因の一つとなっていることになります。ある言葉が社会全体として衰退に向かいつつあるならば、特定の個人もそれを使わなくなるということや、逆にある言葉が普及しつつあれば特定の個人も使い始めるということはおおいに考えられそうです。

コーホート分析の有効性を検証する

ただ、特定の多数の個人をたとえば20年後に追跡調査するというのは研究としての難度が高く、とりわけ個人レベルでは現実的ではありません。

そこでその代替として、2度の調査におけるコーホート(同時期出生集団)を比較することで、個人レベルで変化が生じているか否かを推定するという方法が用いられます。

しかし、異なる個人の集団を調査するわけですから、本当に個人が変化しているか否かをとらえているか疑問が残ります。

そこで、国立国語研究所が多数の個人を追跡調査したデータ(パネルデータ)を用い、これとコーホートとを比較することで、コーホート分析の有効性がどれほどであるかを検証しました。もし両者がほぼ一致すれば、難度の高い追跡調査に代えてコーホート調査をすることで、地域社会の変化に寄与する個人内変化の度合いを知ることができそうです。

「鶴岡調査」のガ行鼻音を分析すると…

国立国語研究所では、方言の共通語化を把握することを主たる課題とする調査研究を、山形県鶴岡市において、多人数の市民を対象に経年調査しています。

第3回調査(1991年実施)では、音声項目にガ行鼻音が追加されました。これは方言の共通語化というよりも、ガ行鼻音を持っている地域ではその衰退が顕著であることから、鶴岡調査でも追加されたものです。具体的には「鏡」のガを調べています。

この項目は20年後の第4回調査(2011年実施)でも引き続き調査されています。このデータを用いて、両調査のコーホートの変化と、それと出生時期が重なるパネル(両調査に回答者となった人)とを比較しました。たとえば、1950年代生まれで第3回調査に回答した集団と第4回調査に回答した集団を比較するとともに(個人は異なる)、1950年代生まれで第3回調査に回答しかつ第4回調査にも回答した集団を比較し(個人は同一)、この2つの調査結果を比較するということです。前者の変化の方向や幅が後者とほぼ同じであれば、難度の高いパネル調査に代えてコーホート調査を行えばよいということになります。

なお、音声の聞き取りは微妙なところがあり、人によって判定が異なることもありますので、確実なデータを得るためには聞き取り者を同一にする方が安心です。

さいわい、国立国語研究所のオフィシャルデータとは別に、第3回調査と第4回調査のデータを筆者が一人で聞き取ったデータがありますので、これを用いることにします。

継続調査とパネル調査の比較

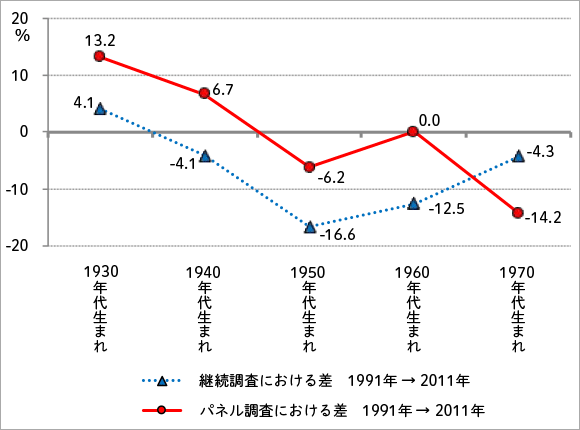

ガ行鼻音で発音した人の割合について、第3回調査(1991年)と第4回調査(2011年)の差(「第4回調査の数値-第3回調査の数値」)を、継続調査とパネル調査に分けて示したのが次のグラフです。「0」に近いほど2回の調査の差が小さいこと、つまり変化が小さいことを示しています。プラスはこの20年間にガ行鼻音で発音する人が増えたこと、マイナスはガ行鼻音で発音する人が減ったことを示しています。横軸は回答者の生年です。1930年代生まれから1970年代生まれまで10年刻みとしました。

1970年代生まれのパネル調査の回答者は14人にとどまり、安定した数値でない可能性がありますので、これ以外の生年層に注目して見てみましょう。

青色の点線の継続調査の数値を基準に考えると、赤色の実線のパネル調査の数値は、どの生年層においても1割ほど高い(ガ行鼻音を持っている人の割合が高い)ことが分かります。言葉の調査に複数回協力してくれたパネル調査の回答者は、言語使用や言語意識について平均以上に関心が高く、規範意識も強いことが考えられそうです。そのため、そうではない人を含む継続調査よりも、ガ行鼻音を保持する人の割合が高く、このような違いが生じた可能性が考えられそうです。

つまりパネル調査は、個人の変化の有無を確実に把握できるという点では大変有用ですが、集団の代表性は必ずしも保証されているわけではなく、その点で限界がありそうです。変化の有無や度合いを数値的にとらえるのであれば、集団の代表性が高い継続調査のコーホート分析の方がむしろ有効かもしれません。ただしこのことは現時点では仮説にとどまり、同様のことがガ行鼻音以外でも広く該当するか否かを今後確認する必要があります

参考文献

- 尾崎喜光(2019)「言語変化を把握するための継続調査と同一個人追跡調査の関係に関する研究―国立国語研究所実施の鶴岡市調査に見るガ行鼻音衰退の事例―」『計量国語学』32-2

(ノートルダム清心女子大学・教授/尾崎喜光)