ことばの波止場

Vol. 2 (2017年9月発行)

コラム : 日本語 オノマトペの組み立て(小野正弘)

「オノマトペ」とは?

最近、「オノマトペ」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?あまり気がつかなかったなあ、というひとも、「はらはら(する)」とか「がっつり(食べる)」というような言いかたは聞いたことがあると思います。「はらはら」や「がっつり」、また、「ワンワン」「ニャアニャア」などという言葉は、従来、「擬音語」「擬態語」と呼ばれてきたものです。つまり、「オノマトペ」とは、擬音語と擬態語をまとめていう言葉なのです。

下の表は、国立国語研究所の「日本語研究・日本語教育文献データベース」を用いて数えたものなのですが、研究論文の題名に「オノマトペ」を用いるか、「擬音語・擬態語・擬声語」を用いるかの推移が見てとれます。

まずその前に、オノマトペに関する研究論文の本数が、1980年代ごろからグググッと伸びてきていることが分かります。つまり、研究する対象としてのオノマトペの面白さが理解されてきたと言っていいでしょう。1950年代は、オノマトペの研究自体が少なく、また、「オノマトペ」を論文題名に持つものも見当たりません。

| オノマトペ系 | 「擬音語・擬声語・擬態語」系 | |

|---|---|---|

| 1950年代 | 0 | 8 |

| 1960 | 11(うち小嶋10) | 21 |

| 1970 | 13(うち小嶋4) | 41 |

| 1980 | 21 | 99(オ併記2) |

| 1990 | 77 | 92(オ併記1) |

| 2000 | 172 | 84(オ併記3) |

| 2010 | 110(2016まで) | 34(オ併記1) |

しかし、1960年代になると、急に11本の「オノマトペ」論文が現われます。しかし、このうちの10本は、ある特定のひと、すなわち、小嶋孝三郎さんというかたが書いたものなのです。小嶋さんというかたは、当時、立命館高校の先生をされていて、盛んに、近代文学を対象にして、そこに用いられたオノマトペについて、「オノマトペ」という用語を前面に出して、論文を書いていたのです。しかし、当時としては全体として「擬音語・擬態語・擬声語」系のものが多く、それは、1990年代まで続きます。ところが、2000年代からは、「オノマトペ」系と「擬音語・擬態語・擬声語」系が逆転、現在に至ります。小嶋さんは、研究の道半ばにして、惜しくも事故で亡くなられたと聞いています。現在の「オノマトペ」という用語の興隆を目にしたら、なんとおっしゃるかと思うと残念でなりません。

オノマトペの加工と展開

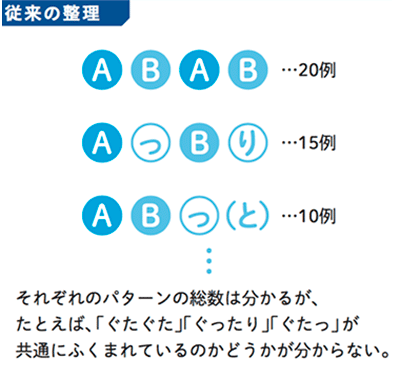

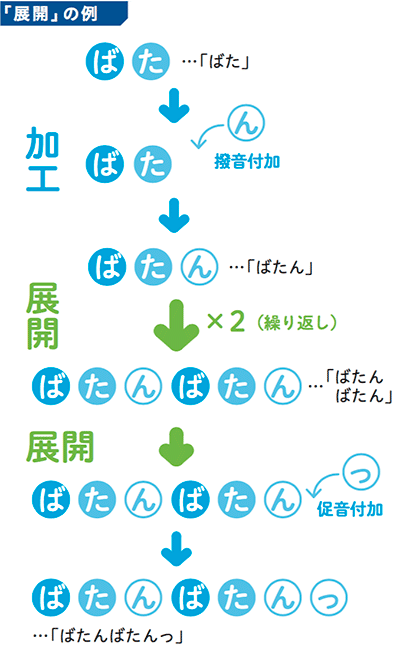

今、オノマトペについて関心を持っていることがらは、オノマトペがその基本要素から、どのようにして、われわれが実際目にするかたちへと形成されるのかという問題です。オノマトペの形態の整理というと、従来は、たとえば、2拍(2文字)のオノマトペだと、「ABAB」型や「AっBり」型のように、出来上がったかたちでまとめられ、それぞれがどれぐらいの数量的勢力を持っているのかというように説明されることが多かったように思います。もちろん、それでも整理のしかたとしては立派なのですが、これだと、たとえば同じ基本要素{ばた}から、一方で「ばたばた」、また一方で「ばったり」が形成されるといった事象がうまく関連付けられないといううらみがあります。そこで、現在、どのように考えているかというと、あるオノマトペの基本要素に、まず加工が施され(施されない場合もあります)、そののちさらに展開され、最終的には文のなかで運用される要素を付加される、という動線を想定しています。

加工には、挿入と付加があり、挿入要素には、促音・撥音・長音が考えられ、付加要素には、促音・撥音・長音・「り」があります。さらに、挿入と加工の組み合わさった、促音挿入/り付加・撥音挿入/り付加・促音挿入/撥音付加などもありえます。さきの基本要素 {ばた} で考えると、ここから、「ばった」「ばたっ」「ばたん」「ばたー」「ばたり」「ばったり」「ばったん」などというように加工されるわけです。ちなみに、{ばた}は、「ばんた」「ばーた」「ばんたり」などという形は生み出さないようです。これは、基本要素ごとに特性があって、その追求は今後の課題として残っています。

加工された要素は、さらに展開されますが、展開の代表選手は、繰り返しです。×2のタイプが一般的です。{ばた}で考えると、[加工 : なし]+[展開 : ×2]が「ばたばた」です。さらに、たとえば宮澤賢治の童話などでは、×3、×4も多くあり、なんと×6まで観察されます。{ばた}は、上記の加工済みのものからだと、さらに「ばったばった」「ばたんばたん」「ばたりばたり」「ばったんばったん」なども可能のようです。つまり、{ばた} → [加工 : 促音挿入] + [展開 : ×2]が「ばったばった」です。なにか算数のようですね。「ばたんばたんっ」= {ばた} → [加工 : 撥音付加] + [展開 : ×2/促音付加]、みたいに。

これまでですと、繰り返しは、上記の加工とレベル的にあまり区別されていなかったように思われますが、基本要素が加工されたものも繰り返されるということを考え合わせると、レベルの差がある(つまり、展開のほうに属する)と考えたほうがよさそうです。また、上の計算式(?)にもあるように、また、「ばたばたっ」「ばたばたん」「ばたばたり」のような形を考えると、展開のほうにも、促音付加・撥音付加・り付加を入れておいたほうがいいように思います。逆に言うと、促音付加・撥音付加・り付加は、加工レベルのものと展開レベルのものがあるということになります。

このように、基本要素からの加工と展開によって、オノマトペが組織的に組み立てられていくことによって、一方では、さまざまなすがたのオノマトペとして増殖し、また一方では、細やかな意味差を形づくっていくわけです。

日本語 オノマトペの組み立て

ONO Masahiro

明治大学文学部 教授

おの まさひろ●東北大学大学院文学研究科所定単位取得中退(文学修士)。鶴見大学専任講師・助教授・教授を経て、2001年より現職。日本語学会評議員、日本近代語研究会運営委員。専門分野は日本語の史的研究(語彙・意味・文字)