ことばの疑問

ネット上のコミュニケーションはどうして感情的・攻撃的になりがちなのですか

質問

電子メールやインターネット上の電子掲示板で議論をすることがありますが、対面状況や手紙と比べると、お互いに感情的・攻撃的になってしまうことが多いような気がします。どうしてなのでしょうか。

※ この記事の初出は『新「ことば」シリーズ』18号(2005、国立国語研究所)です。当時の雰囲気を感じられる「ことばのタイムカプセル」として、若干の修正を加えた上で公開します。

回答

電子メディア上のフレーミング現象

特定の人々の間でメール交換が行われるメーリングリストや、不特定多数の人々が意見交換を行うインターネットの電子掲示板上のコミュニケーションでは、しばしば攻撃的な言葉、非礼な言葉、感情的な言葉がやり取りされることが知られています。また、ふだんは穏やかで丁寧な人でも、電子メディアによるコミュニケーションでは攻撃的な行動が誘発されやすいということも指摘されています。

このような電子メディア上のコミュニケーションにおける攻撃的・感情的なやり取りは「フレーミング」(flaming : 炎が赤々と燃え盛る様子に由来しています)と呼ばれ、世界各国で人々の関心を集めてきました。

電子メディアの特性とコミュニケーションへの影響

それでは、ふだん顔を合わせて話をしていたら到底出てこないような感情的・攻撃的な言葉が、電子メディアを通じたコミュニケーションではどうして現れてくるのでしょうか。その理由として、次のような電子メディアの特性が指摘されています。

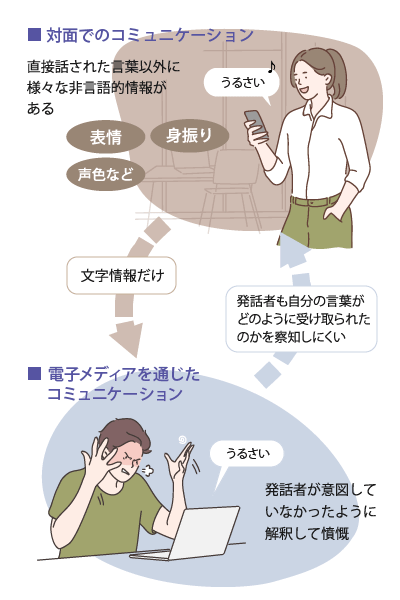

まず、対面状況では直接話された言葉以外にも表情・身振り・声色などの様々な非言語的情報が得られますが、電子メディアを通じたコミュニケーションではこのような情報が抜け落ち、文字情報だけで言葉の意味を判断しなければならないということが挙げられます。例えば、「うるさい」と言う場合でも、笑いながら言うのと怒りの形相を浮かべながら言うのとでは、発話者の意図も受け手の解釈も異なってくるのはお分かりでしょう。このような非言語的情報がない場合、受け手は発話者が意図していなかったように解釈して憤慨することがありますし、また、発話者も自分の言葉がどのように受け取られたのかを察知しにくくなります。その結果、フレーミングが生じてしまうことがあるのです。

また、電子メールや電子掲示板では、相手の発言に対して熟慮する間もなく、その場ですぐに簡単に応答できるという特性があります。普通の手紙の場合には、文章を書いた後、封筒の宛名を書き、切手をはって、手紙をポストまで持って行って投函しなければなりません。この幾つものステップの間に、相手の発言に対して誤解や過剰反応をしていないかについて冷静に考え、攻撃的な返信を送るのを思いとどまる機会を持つことができます。しかし、インターネット上でだれかに憤慨したときは、興奮が治まる前に即座に返信を書いて送ることができるので、時として過剰反応を起こしやすくなるのです。

さらに、多くのインターネット上のコミュニケーションは、お互いに身体的に離れた場所から匿名で行われます。このため、自分の発言に責任を持つ必要がなく、直接的な仕返しを受けずに済むという安心感から、対面状況よりも攻撃的な行動が現れやすいと言われています。

電子メディアを活用する上で

電子メディアには以上のような特性があるものの、最近の研究では、電子メディアが必ずしもフレーミングを誘発するとは言えず、参加者グループの特性、使用状況、発言をコントロールするシステムなどにより異なってくるということも指摘されています。

インターネット社会においては、電子メディアの特性を理解した上で、どのようにすれば相互に理解し合えるコミュニケーションができるのかについて考えていくことが大切でしょう。

(杉本明子)

参考文献・おすすめ本・サイト

- Sproull, L.&Kiesler, S. (1991) Connections : New Ways of Working in the Networked Organization, MIT Press.

- 村井純(1999)「インターネットのコミュニケーション」『コミュニケーションのしくみと作用』 大修館書店

- パトリシア・ウォレス(著)、川浦康至、和田正人、堀正(訳)(2018)『新版 インターネットの心理学』 NTT出版

- アダム N.ジョインソン(著)、三浦麻子、畦地真太郎、田中敦(訳)(2004)『インターネットにおける行動と心理―バーチャルと現実のはざまで』北大路書房

こちらもおすすめ

- 反対意見はどのように伝えるのがいいのでしょうか (ボイクマン総子・ことばの疑問)

- 『ちびまる子ちゃん』のおじいちゃんのような話し方をする人は本当にいるんでしょうか (臼田泰如・ことばの疑問)

- 家族や赤ちゃんに尊敬語を使うのは間違った言い方ですか ( 井上文子・ことばの疑問)

- 解説:若い世代は何を気にしながら言葉を使うか? (尾崎喜光・国語研の窓)

- 話しことばのひみつどうぐ (ロング版)(丸山岳彦・国語研ムービー)