ことばの疑問

外来語をカタカナで書くのはいつから、どのように始まったのですか

質問

外来語をカタカナで書くのはいつから、どのように始まったのですか。

※ この記事の初出は『新「ことば」シリーズ』19号(2006、国立国語研究所)です。当時の雰囲気を感じられる「ことばのタイムカプセル」として、若干の修正を加えた上で公開します。

回答

外来語の表記の変遷

外来語が現代のように日々流入して世の中に氾濫し、そこここに意味の分からないカタカナ語があふれかえっている状況は、今までの日本語にはなかったこと、と言ってよいでしょう。

一方、カタカナで書かれた外来語の例を、時代をさかのぼって求めると、江戸時代の学者の中に、外来語が日本語とは別の出自のものだ、という明確な意識を持って、語によって文字種で書分けた例があったそうです。しかしそういう例はむしろ珍しく、現代に比べて日本語の中で当時の外来語は数少なかった上、日本語に馴染んだとたんに、違和感なく平仮名や漢字で書かれていたのです。例えば、「煙草」や「襦袢」のように、近代以前に日本語の中に入って漢字表記が定着した外来語は、現代でもしばしば漢字や平仮名で書きます。

The Metropolitan Museum of Art, Public Domain

明治期から段々に、新しい外来語を日本語に取り入れる際にはカタカナで書くことが増え、大正期・昭和期には漢字で新しい外来語を書くことはほとんどなくなりました。

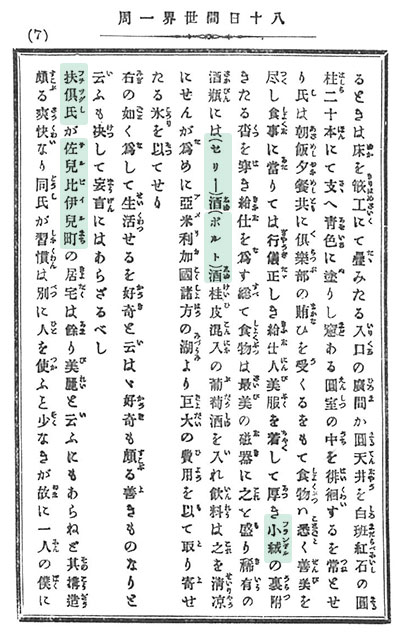

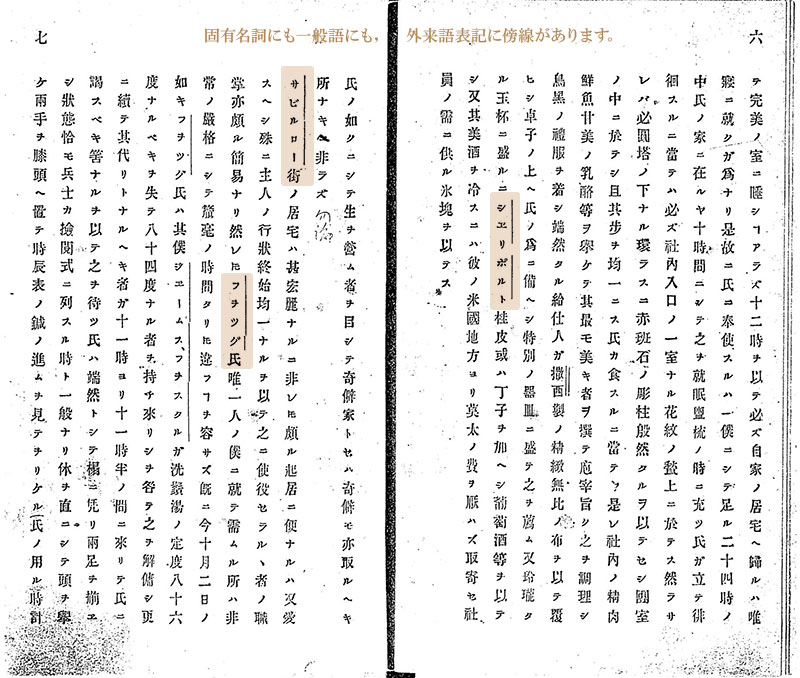

固有名詞の漢字表記

一方、漢字文化圏でない、主として西欧の人名や地名を漢字だけで表記することは、中国の音訳表記として漢文から日本語の中に入りました。そもそも漢文を日本語として解読したときに施す訓点の一つとして、固有名詞の箇所には、該当の漢字に連続の線や傍線を引いて、更に地名と人名の区別を線の数などで区別する工夫が伝統的にされていました。

このことは、漢文の白文を訓読したときに行う訓点から始まり、更に漢文の本文に読む前から施しておくようになり、ひいては漢文に限らず、漢字仮名交じりの普通の文でも同じように傍線などで固有名詞を目立たせることが行われました。この方法は明治期の外国地名や人名の多く出る、専門書や翻訳小説などにおいて行われました。

カタカナの役割

さて現代日本語の表記中、カタカナで書くのは、外国語や外来語と、擬音擬態語、動植物名などの特殊な語に限られています。それらの語でカタカナが果す最大の役割としては、「おと」を目立たせ、周囲の語よりはっきりと表すことができる、ということがあります。現代日本語は、漢字平仮名交じりで表記されるのが通常で、その中で、カタカナはそこにあるだけで目立つ存在です。それらの特別な語に限っては、他とは別の語種で、発音も特別だということを端的に表していると言えます。その意味では、漢文の訓点で固有名詞を目立たせ、外国地名や外国人名にも盛んに線引きが行われたことと、原理や役割は同じと言えましょう。

資料その一

(国立国会図書館蔵、「国立国会図書館近代デジタルコレクション」所収)(参考資料①)

※マーカーと説明文を加える改変をしています。

固有名詞にも一般語にも、外来語表記に傍線があります。

参考文献・おすすめ本・サイト

- Jules Verne 原作、川島忠之助 訳(1880)『八十日間世界一周 : 新説』、pp.6-7

国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/873181)(参考資料①) - Jules Verne原作、井上勤 訳 (1888)『通俗 八十日間世界一周』 自由閣、p.7(参考資料②)

※『通俗 八十日間世界一周』は国立国会図書館デジタルコレクションでの画像公開があります。

国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/894920)

こちらもおすすめ

- 「了解しました。」は敬意表現にならないか(山田貞雄・ことばの疑問)

- 五十音順 (山田貞雄・ことばの疑問)

- 漢字はいつから日本にあるのですか。それまで文字はなかったのでしょうか (斎藤達哉・ことばの疑問)

- 平仮名は誰が作ったのですか (矢田勉・ことばの疑問)

- パソコンのキーボードは、なぜABC順・五十音順ではないのですか (安岡孝一・ことばの疑問)