ことばの疑問

日本語だけを使って日本語を教える方法(直接法)とは、どういったものですか

質問

日本語だけを使って日本語を教える方法があると聞いたのですが、具体的には、どうやって教えるのでしょうか。

※ この記事の初出は『新「ことば」シリーズ』15号(2002、国立国語研究所)です。当時の雰囲気を感じられる「ことばのタイムカプセル」として、若干の修正を加えた上で公開します。

回答

直接法

学習者の母語や英語など、日本語以外の言語で翻訳や説明しないで、日本語だけを使って日本語を教える方法を、日本語教育では「直接法」と呼んでいます。

直接法では、教師と学習者の両方が理解し授業で使える言語(「媒介語」と呼びます)を使わず、場面や状況を提示することによって、学習項目を帰納的に理解させます。そのため、教師は学習者の日本語レベルや学習項目の特徴などに応じて、絵カードやビデオなどを利用したり、わかりやすい日本語に言い換えるなど、さまざまな工夫を凝らします。

直接法の具体例

具体例として、「~を~します」という文型を初めて教える場合についてみてみましょう。

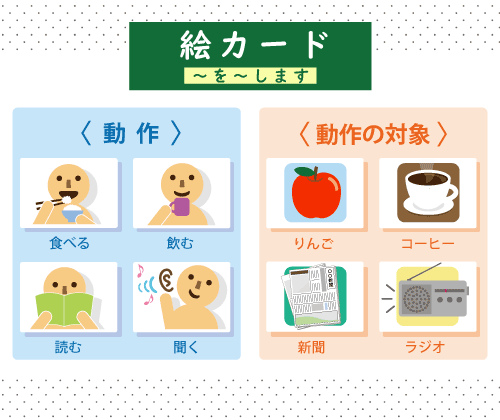

まず、次の2種類の絵カードを準備します(どちらも、すでに勉強して、学習者になじみがあるものを使います)。

- 食べる動作、飲む動作、読む動作、聞く動作など、「~を~します」の動作(動詞)を描いた絵カード

- 「りんご、コーヒー、新聞、ラジオ」など、動作の対象となるもの(名詞)を描いた絵カード

教師は、まず「りんご」の絵カードを学習者に示しながら、「りんご」と言います。続いて、「食べる」動作を描いた絵カードを見せ、「食べます」と言います。次に、「りんご」と「食べる」の絵カードを並べて示し、「りんごを食べます」と言います。必要に応じて、「りんごを食べます」と板書してもいいでしょう。

名詞の絵カードをほかのものに替え、いくつか文を提示した後、絵カードを見せながら、学習者に文を言わせます。ほかの動詞についても同じように提示し、練習します。

直接法の長所

国内の多くの日本語教育機関では、直接法を採用しているようです。その理由の一つには、学習者が話す言語の多様性があります。文化庁の統計(平成12年度)によると、国内の日本語学習者の6割強はアジア地域から来ている人たちです。しかし、一口にアジア地域と言っても、使われている言語は多種多様ですから、国内の日本語教室では、教師と学習者の両方が理解し使うことができる言語を得るのは容易ではありません。このように異なる言語を話す学習者グループに対して日本語を教える場合には、直接法は適していると言えます。

また、媒介語が使える場合も、その使用には注意が必要です。媒介語による翻訳を安易に利用すると、「日本語」「媒介語」「学習者の母語」の間の意味のずれなどが原因で思わぬ誤解を生ずることがあります。しかし、直接法は媒介語による説明なしに教える方法なので学習者の母語や媒介語からの影響を押さえることができます。

直接法の短所

日本語を母語とする日本語教師にとって、直接法は大変便利な教え方のようですが、次のような問題点もあります。

- 絵や動作などで提示した学習項目が、教師の意図どおりに理解されたかどうか確認するのが難しい

- 抽象的なことばや微妙なニュアンスを教えるのが難しい

- 学習者によっては、直接法の指導方法に抵抗をおぼえ、学習意欲がそがれる人がいる

国内の日本語教育では、直接法による指導が広く行われているようですが、必ずしも直接法だけで教えているわけではありません。直接法の短所を補うために、対訳つきの文法解説書や表を利用したり、媒介語を多少使ったりすることもあるようです。

(福永由佳)

参考文献・おすすめ本・サイト

- 文化庁国語課「平成12年度国内の日本語教育の概要」

※当時の資料は以下に保存・公開されています。

国立国会図書館 インターネット資料収集保存事業(WARP)(https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9218806/www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/index.html) - 日本語教育学会編『新版日本語教育辞典』(2005)「直接法(ダイレクト・メソッド)」 大修館書店、pp.726-729

- ジャック C.リチャーズ & シオドア S.ロジャーズ (2007)『アプローチ&メソッド 世界の言語教授・指導法』「直接法(The Direct Method)」 東京書籍、pp.25-32

こちらもおすすめ

- 日本語を教える際にどのような知識や心構えが必要でしょうか(福永由佳・ことばの疑問)

- 日本語を学ぶ外国人にとって、外来語は学びにくいものなのでしょうか(金田智子・ことばの疑問)

- まだ日本語が上手ではない留学生とコミュニケーションを取るコツを教えてください(金田智子・ことばの疑問)

- 外国人に対する日本語教育でも「ら抜き言葉」を教えた方がいいですか(金田智子・ことばの疑問)

- 日本語が母語でないこどもたちをどのようにサポートしたらいいでしょうか(野山広・ことばの疑問)

- 日学習者の「打つ」をサポートする 「具体的な状況設定」から出発する日本語ライティング教材の開発(小林ミナ・ことばの波止場)

- 著書紹介 : 成人教育(adult education)としての日本語教育―在日パキスタン人コミュニティの言語使用・言語学習のリアリティから考える(宇佐美洋・ことばの波止場)

- 暮らしに生きることば「私はいくつ?」(福永由佳・国語研の窓)

- 講演「『生活者としての外国人』の日本語学習 ―調査から見える多様な学び―」(第14回NINJALフォーラム)(福永由佳・国語研ムービー)